女医を取り巻く社会的背景について

1900 年台まで兵役や仕事などは男性が行うものという考え方が一般的であり、当時は仕事の面などで男性優位な社会となっていました。

1975 年にメキシコシティで国際婦人年世界会議が開催されたことを契機に世界的に男女共同参画社会へ向けた政策が始まり、国内でも女性差別撤廃条約の制定、男女雇用機会均等法の施行、男女共同参画社会基本法の制定など、女性が男性と同様に働くことができる(性別に関係なく、自由意思に基づき生き方を自己決定できる)環境づくりが進められてきました。

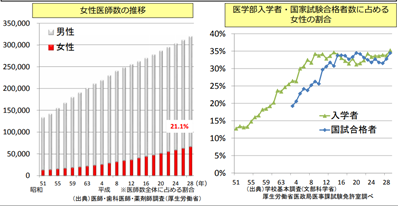

医学の分野では早くより医師となる平等な機会が与えられており、国際婦人年世界会議が行われた翌年には女性の医学部入学者が 10%を超え、近年では医学部入学者の 3 人に 1 人が女性となっています。女医の割合も年々増加傾向にあり、厚生労働省の報告では平成 28年時点で女医の割合は全医師の 21.1%となっています。

女性が医師として働く際の様々な問題

このように女医の数は年々増加しており、女医が働きやすいような環境整備は社会全体で進められています。

働き方改革も後押しとなり、実際に多くの医療機関では産前産後休暇・育児休暇のしきいが以前よりも低くなり、時短勤務などの働き方も一般的になってきました。

大きな病院では院内保育所も常設されるようになり、子供を抱える医療関係者の大きな助けになっています。

医師としての研修期間の長さが問題

しかし、医師という職業の面からみると、女医が直面する問題の解決がなされたとはとてもいいがたい状況です。

医師は 2 年間の初期研修、3 年間の後期研修の間に多くの知識と経験を得ることで一人前の医師となっていきます。医師免許取得後にも合計で 5 年間の研修期間がありますが、医師になるには 6 年間大学に通う必要があります。

そのため、主に妊娠・出産・子育てを行う 20 代~30 代前半が学生期間または研修期間中となります。研修期間中に長期休業した場合、周囲に比べて医師のスキルに差ができてしまい、専門医の取得が遅れてしまうことがあります。

また初期研修では休業期間が 90 日を超えた場合には通常の期間で初期研修を終了できずに追加の研修が必要となります。

その他、病院などの入職時には医師免許取得後の年数で医師としての格付けがなされてしまうことが多く、この期間の休業により医師しての経験や知識が遅れてしまうと、医師の仕事に復帰しにくくなってしまうという問題点もあります。

副業・アルバイトを行う場合の問題点

また、休職や離職にあたり、副業することも多いと思いますが、副業についても問題があります。

まず一つは後期研修医になるまでは医療機関で保険診療を行う医師としてのアルバイトができないことです。

小~中規模の病院では医師の手が足りないことも多く、外来業務や当直業務などのアルバイトの募集は多数ありますが、初期研修医ではそのようなアルバイトはできません。そのため、医師としてのスキルを活かして働く方法は限られてしまいます。

また、後期研修医以降であっても小~中規模の病院では保育所がないことも多く、普通の保育所にいわゆる「保活」を行い預け先を探さなければなりません。子供が体調を崩した場合には、すぐに呼び出されてしまうため、家族の支えがなければアルバイトを行うことは難しい場合が多いです。

子育ての面では子供と過ごす時間が少なくなってしまうのも問題です。アルバイトでは医療機関で決められた時間の仕事をする必要があり、当直のバイトでは 一回の勤務が15 時間に及ぶこともあります。

外来や健康診断などの日中の業務では 3-4 時間程度と短いものもありますが、早朝からの勤務となり市中の保育所の開園時間次第では勤務が難しい場合もあります。

またアルバイトは 1 か月ほど前から予定を決めておく必要があり、子供の急なイベントには対応が難しい場合もあります。

問題に対する対応策や利用できるサービスについて

女性医師の強い味方「女性医師バンク」

女医の就業支援や働き方については前項に挙げた以外にもいくつかの社会的な取り組みがなされています。

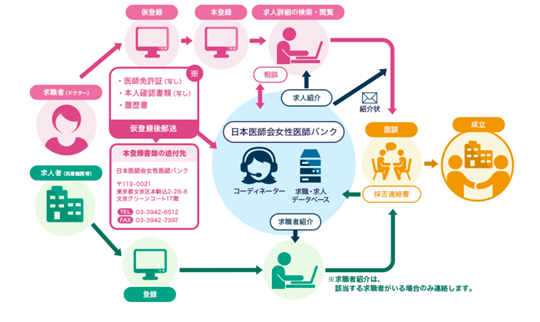

女医の就業復帰に関しては「女性医師バンク」というものがあり、厚生労働省が日本医師会に委託する形で対策が行われています。

「女性医師バンク」は女性医師のライフステージに応じた就労を支援し、医師の確保を図ることを目的に開始された事業です。厚生労働省の依頼で行っているため、医師・医療機関共に無料で利用ができます。

業務内容としては下図のような形で女性医師に関するデータベースを構築、女性医師の採用を希望する医療機関の情報収集、女性医師に対する職業斡旋を行っています。

本サービスではコーディネーターが求職者である女性医師と現在の家庭環境や働き方の希望などを確認

した上で希望に合わせた働き方ができるような医療機関を紹介しており、医療機関との交渉についてもコーディネーターがある程度まで対応しています。

長期間のブランクがあるため研修しながら勤務したい、院内保育所のある医療機関で働きたい、などさまざまなニーズに沿えるような活動をしているため、再就職を考えている場合には非常に有用です。

またスポット勤務の紹介もしているため、アルバイト探しにも使うことができます。

民間の医師専門転職サービスも検討の余地あり

医師の転職、再就職に関わるサービスについてはエムスリー、リクルート、マイナビ、民間医局など民間企業も多数参入しています。

民間企業のサービスは働き先を探す女性医師に限ったサービスではなく、転職に主眼を置いた職業紹介が中心ですが、同様に担当のコーディネーターがついてコーディネーターと相談しながら、再雇用先の紹介を受けることができます。

契約医療機関から紹介料を取っている形のため、求職者は無料で利用することができます。研修も併せて行いたいなどの場合には「女性医師バンク」の方が良いですが、一般の勤務として探す場合にはそれぞれの企業が独自の非公開求人をもっているため、いくつかを合わせて利用して雇用先を探すのもよいでしょう。

医療機関で働かないという「第三の選択肢」 医師のリモートワークについて考察

“医療機関”で“決まった時間”を働く場合には常勤・非常勤・スポット勤務のどの働き方であっても、上記のサービスを利用してある程度の要望に沿った再就職先を探すことができると思います。

では、時間や場所の制約のない働き方についてはどうでしょうか?

医療関係の職種ではあまり一般的となっていませんが、そのほかの職種ではリモートワークを推進しており、在宅ワークは新しい働き方の一つとなっています。

医療の世界でも“放射線画像の読影”に関しては、以前から外部の医療機関に委託することが一般的の行われており、医療の分野でもリモートワークが可能な仕事が一部存在します。

また、医師監修のテレビ番組や書籍などは目にしたことがない人の方が少ないと思います。

医師のリモートワークの探し方

このように医学知識が必要とされるリモートワークはいくつもある一方で、その仕事については医師の世界でもあまり知られていません。

身近で目にする有名なものについては有名大学の教授やその分野の研究者などの高名な先生が監修をされていることも多く、自身とは無関係と考えることが多いかもしれません。

しかし、実際にはヘルスケア関連の企業では、HPの記事制作や医学的な面でのコンサルティングなどの需要があり、また医療系のベンチャー企業では医学的な内容についての監修などで需要があるなど、リモートワークとして医師が働くことができる業務も多数あります。

これまではそのような業務の依頼は口コミで仲間内だけで行われていたり、“ランサーズ”や“クラウドワークス”などの募集サイトにこっそり募集されていたりすることが主流でした。

そのため、医師が仕事を探そうとした際に、仕事を見つけるのが難しいなどの問題点がありました。しかし昨今は副業紹介サービスなども開始されており、時間や場所にとらわれない仕事探しもしやすくなっています。

医療関係ではその他の多くの企業と比べてリモートワークへの業務の移行が遅れていますが、今後は徐々に医療の世界でもリモートワークが進んでいくと思われます。

リモートワークでは病院の受診と異なり、場所にこだわらず依頼をしたい人を選んで依頼を行うことができるため、今後は医療の世界でも実力主義の時代が来ると考えられます。

業務実績はそのような時代が来た場合の強みにもなるため、子育てなどで休職中の女性医師のリモートワークは休職中の働き方の選択肢の一つとして非常に有用なものであると思います。

まとめ

女性医師が妊娠・出産・子育てなどに関連して経験する問題について、どのような問題があるか、どのような対策がなされているか、みてきました。

総括して考えると、これまでに挙げたいくつかの問題点の中で女医にとって一番の問題となるのは、子育てと仕事の両立をするために、どうやって時間を作るかにあると思われます。

女医に限ったことではないですが、子育てに関して両親が子供と過ごす時間を確保することは、子供の発育を考える上で重要です。子供に負担をかけてしまうことの他にも、子供成長を見守ることが十分にできないことで、子供の変化に気付くのが遅れてしまい、心理的な距離感が広がってしまったり、子供がトラブルに巻き込まれてしまったりしてしまうこともあります。

またそのようなトラブルがなくとも、子供の成長は早く、短期間に多くの変化がおこるため、子供が大きくなった後に「もっと一緒に過ごす時間を作ればよかった」と後悔する親も多いといわれています。

しっかりと子育ての時間を確保するには、医療機関で働くにしても、リモートワークを行うにしても主体的な行動が必要となります。手短な記載ではありますが、この記事が主体的に仕事を探す手助けになれば幸いです。

参考資料

- 厚生労働省, 第4回 新たな医療の在り方を踏まえた医師・看護師等の働き方ビジョン検討会, https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000143780.html

- 日本医師会 女性医師バンク https://www.jmawdbk.med.or.jp/